【特別寄稿】“世界でただ一人の吹奏楽作家”・オザワ部長が語る吹奏楽部の「いま」と「これから」【序章~第1章】

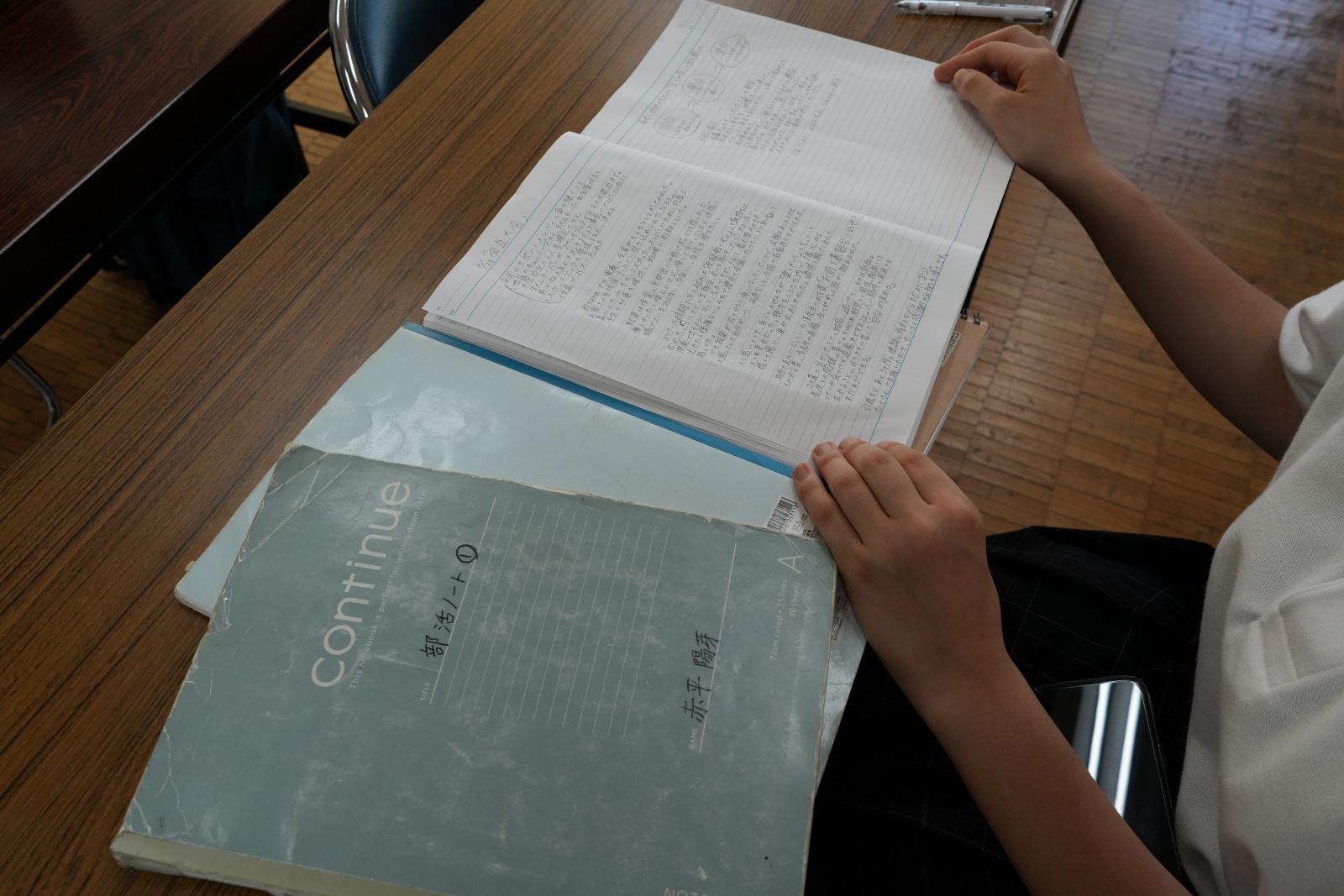

吹奏楽に青春をかける高校生たちに密着取材する、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』の大人気企画「日本列島 吹奏楽の旅」。今年も4月より全国の3校の密着がスタートしている。そんな部員たちが、厳しい練習に励む日々の中で、ノートや手紙、寄せ書きなどに書き綴った「言葉」をキーに紡いだノンフィクション『吹部ノート 12分間の青春』(発行:日本ビジネスプレス 発売:ワニブックス)を上梓したのが、“世界でただ一人の吹奏楽作家”として活躍しているオザワ部長。entaxでは長年に渡る取材経験を持つオザワ部長の特別寄稿をシリーズ連載。いま吹奏楽部の最前線では何が起こっているのか?をひも解いていく。

♪序章〜第1章

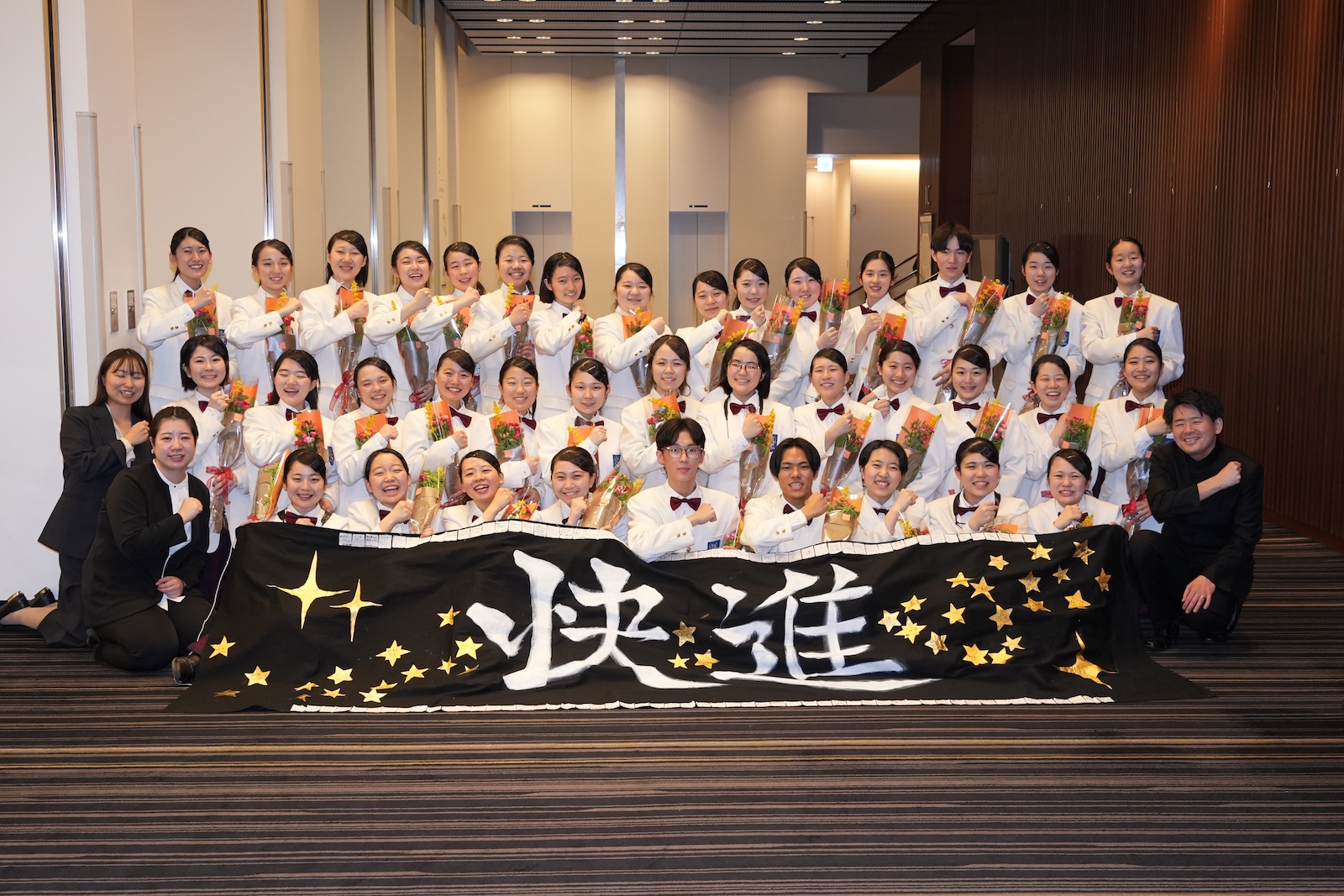

私は書籍『吹部ノート 12分間の青春』(日本ビジネスプレス)を通じて、吹奏楽コンクールに青春をかける高校6校(千葉県立幕張総合高校、旭川明成高校、近畿大学附属高校、岡山学芸館高校、八王子学園八王子高校、東海大学菅生高校)のドキュメンタリーを描きました。

吹奏楽コンクールとは、年1回おこなわれている全国規模の大会で、特にA部門(55人まで出場できる大編成部門)の全国大会、全日本吹奏楽コンクールは「吹奏楽の甲子園」とも呼ばれ、吹奏楽部員たちの憧れの的になっています。

♪吹奏楽は“コンクール至上主義”?

この全国大会を目指す高校生たちの姿は、『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』の「吹奏楽の旅」でもたびたび取り上げられ、「あの番組を見て吹奏楽部に入った」という人も少なくありません。精いっぱい部活に青春を燃やす高校生たちの姿は、吹奏楽を知らない人たちの間でも感動を呼んでいます。その一方、「吹奏楽はコンクール至上主義になっていないか」「上位大会で良い賞をとることが目的になっていないか」といった声が聞こえてくることもあります。

それでは、実情はどうでしょうか?

学生の部活動のコンクールとは、勝ち負けよりも、それを通じていかに生徒たちが成長できるかという点に最大の意味があります。吹奏楽コンクールの勝者というと全国大会で金賞を受賞した高校、昨年でいうと12校ということになります。

では、それ以外の学校がただの敗者であったかというと、そんなことはありません。たとえ地区予選で銅賞(吹奏楽コンクールは多くの場合、全出場団体が金・銀・銅のいずれかの賞になるため、銅賞は評価がもっとも低い賞ということになる)であっても、そこからどれだけの学びを得て、その後の人生の糧にできるかが重要です。

「先生は、音楽のことはもちろんですが、今後社会人として生きていく上で大切なことを教えてくれました」

高校生たちを取材する中で、何度その言葉を聞いたかわかりません。

(『吹部ノート 12分間の青春』より)

私はこれまでいわゆる「強豪校」と呼ばれている高校を多数取材しました。部員が数人しかいない学校、吹奏楽コンクールに参加していない学校も取材しました。その中で、「もっとも大切なのは生徒の成長」と考えていない顧問の先生はほぼいませんでした。

もちろん、参加するからには良い評価を求めるのは当然です。真剣に取り組むからこそ学びが生まれます。音楽という芸術をつくり上げていく上で必要な真剣さ、音楽に対するリスペクトを教える過程で、先生から厳しい指摘がされることもあります。

それは「勝利」のための厳しさではないのです。

部員同士の関係性でも同じです。吹奏楽部には部活独自の「部則」があり、各校ごとに「挨拶をしっかりする」「通学時の買い食いは禁止」などさまざまなルールが決められています。また、部員同士でお互いの問題点を指摘しあったり、何時間もミーティングをして話しあったりすることもあります。一方、ある強豪校の先生は、全国大会で金賞を受賞したにもかかわらず、「生徒たちが最後までまとまることができず、心が離れている子もいた。だから、金賞でも良かったとは決して思っていない」と語っていました。

♪本当の「勝利」とは

千葉県に、全国大会37回の出場を誇る習志野高校吹奏楽部という名門バンドがあります。 数年前のエピソードですが、全国大会出場をかけ、前日に音楽ホールで本番さながらの練習をしていたものの、演奏も雰囲気も良くない。問題が自分たちの「心」にあると気づき、ステージ上でミーティングをして、お互いに胸の奥に抱えていた思いを吐きだしあったのだそうです。

本番直前のホール練習は貴重です。話しあいなどするより、一分一秒でも長く演奏したほうがいいと思われるかもしれません。けれど、音楽は心なのです。心が成長すれば、自然と音楽も良くなるもの。きれいごとととらえられそうですが、これは多くの先生たちが異口同音に語っていることです。

練習の代わりにミーティングをし、お互いの思いを深く理解し合って成長した習志野高校が、翌日の支部大会で全国大会出場を決めたことは言うまでもありません。

『吹部ノート 12分間の青春』に登場し、今年の『笑ってコラえて!』で密着取材を受けている旭川明成高校吹奏楽部の顧問・佐藤淳先生も、「ミーティングは練習と同じくらい大切」「ミーティングによって集団の一体感が生まれ、それが音楽の一体感を高める」と語っています。

一般的には、吹奏楽部の最大の「勝利」とは全日本吹奏楽コンクールに出場して金賞を受賞することと思われるかもしれませんが、実は「勝って」も「負けて」も部員たちが人間として大きく成長していることが本当の「勝利」なのです。

【第2章に続く】

【オザワ部長 プロフィール】

「あるある吹奏楽部」シリーズで大ブレイク、『オザワ部長の吹奏楽部物語 翔べ! 私たちのコンクール』(学研プラス)で「吹奏楽部ドキュメンタリー」という新ジャンルを確立。『吹部ノート』シリーズ(ベストセラーズ)ほか吹奏楽関係著書は20冊以上に及ぶ。テレビ・ラジオ出演、司会などでも活躍。近著に『いちゅんどー!西原高校マーチングバンド ~沖縄の高校がマーチング世界一になった話~』(新紀元社)、『空とラッパと小倉トースト』(Gakken)など。