『吉本新喜劇』、『花やしき』に続き異色のファッションショー!ヨシオクボが“ブレイキン”とコラボ

yoshiokubo(ヨシオクボ)の2026年春夏コレクションのファッションショーは、2025年9月2日(火)、東京・渋谷ヒカリエにて開催された。これまで多彩なコラボレーションでファッション関係者のみならず広く注目を集めてきたヨシオクボ。

Spring/Summer 2025ランウェイショーでは、『吉本新喜劇』とのコラボレーションを実現し、間寛平、すっちー、島田珠代など人気芸人が出演。吉本新喜劇の舞台を活かしたショーが繰り広げられた。最後には間寛平のボケによりモデル全員がズッコケるなど、エンターテイメント性溢れる演出で観客の笑いを誘った。

続く、Fall/Winter 2025コレクション「KESSAKU」では、170年以上の歴史を誇る日本最古の遊園地『浅草花やしき』を舞台に、遊園地全体がランウェイとなった。ヨシオクボ自身もジェットコースターに乗って観客に挨拶をするなど、驚きの演出が展開された。

これらのエンターテイメントとのコラボレーションは、ニューヨーク・タイムズなど海外メディアにも取り上げられ、世界的に話題を呼んだ。

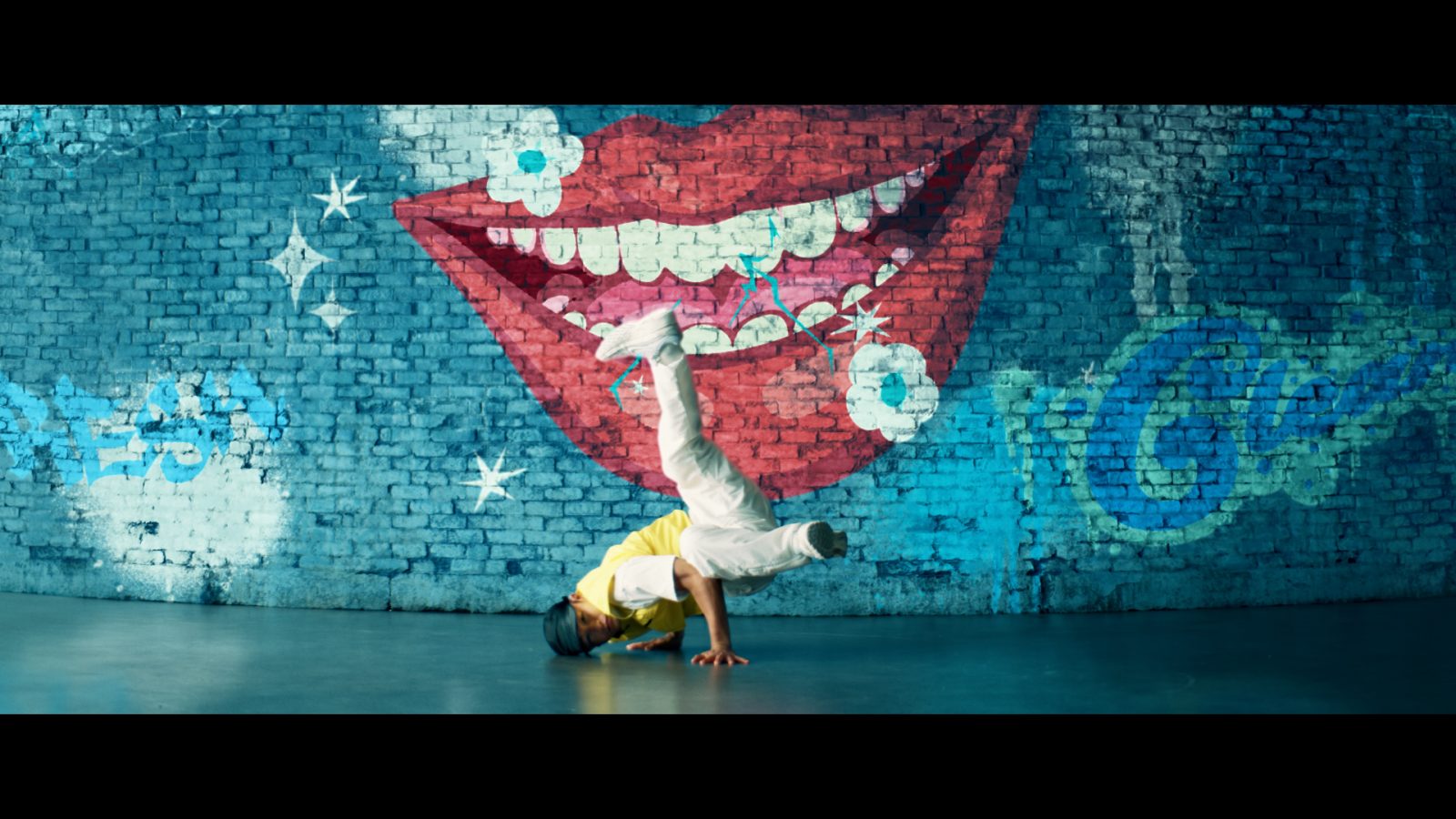

次なるショーに期待が高まる中で発表されたのは、ブレイキンとのコラボレーションである。ヨシオクボのこだわりは並大抵ではなかった。2026年春夏シーズンの発表でコラボを実現したのは、世界最大規模のブレイキンソロバトル『Red Bull BC One』。

会場にはブレイキンのステージを囲むようにDJセットと客席が設置され、2つのブレイキン・クルーが登場し、ここでバトルを繰り広げた。登場したのは、FOUND NATIONと、Shigekixこと半井重幸率いるXII After Oursである。Shigekixは2024年パリ・オリンピックのブレイキン競技で4位入賞を果たし、世界で活躍するスーパー・ブレイカーである。中央でバトルを開始したクルーの周囲をモデルたちが次々とウォーキングした。

モデルが着用していた服は、一見スポーツ選手のスポンサー・ロゴがあしらわれているかのようであったが、よく見ると「Marlboro(マルボーロ)」ではなく「Melbourne(メルボルン)」のロゴであった。クボの遊び心と細部までのこだわりが随所に生かされており、プリントではなく職人による手縫いの刺繍が施されていた。

また、モデルのみならず、ブレイキンのクルー、MC、DJも全員が今回クボがデザインした服を着用していた。ブレイキン専用の服が存在しないことに着目したクボは、ブレイカーのためのシルエットやデザインに徹底的にこだわった服作りを行った。激しい動きに合わせて膨らみや形状が変化するトップスは、パフォーマンスをより優雅に見せる効果がある。クルーが被っていたキャップや履いていたシューズは普段パフォーマンスで使用しているもので、クボはそれらとのスタイリングにもこだわったという。

この夜のショーは、通常のファッションショーとは一線を画す盛り上がりを見せ、客席は終始熱気に包まれた。クボは、「センターで踊るブレイカーが一輪挿しのように見えた。その周囲を囲む構図が面白いと思った。違和感はあると思うが、新しい見せ方である」と語った。

―ヨシオクボからのメッセージ

今回のコンセプトは、「Tailored for the spin」

駆ける、跳ねる、飛ぶ、回る、沈む、そして不動なる静に至るーー

“第三の皮膚”となる「服」を追求したコレクション。

誕生の瞬間に放たれる爆発的な力に憧れ、

縦横無尽な動きと完全な静止、予測不能でエクストリームなヒトのいぶきを不断に捉えたthree-dimensionalな服づくり。

流れるような静と動を辿り描いた「切り替え」

瞬間ごとに変化するシルエットをキャプチャリングして落とし込む「テクニカル」

唯一無二の“個”を有形化・視覚化した「プリンティング」

すべては、長く愛され、いつまでも「捨てられない」一着を生み出すために。

次はどのようなショーが展開されるのか、今から期待が高まる。

Text by 喜久知重比呂

久保 嘉男/Yoshio Kubo

2000年Philadelphia University’s school of Textile & Scienceファッションデザイン学科卒業。その後、ニューヨークでオートクチュールデザイナー Robert Danes氏のもと、4年にわたり同氏が発表した全てのコレクションの作製に携わる。帰国後 yoshiokubo 2005年S/Sよりコレクションを発表。

BRAND CONCEPT –

デザイナー自身の“今まで見た事のないパターンやディティールを追求したい” という気持ちを、クチュール時代に培った技術を駆使し自身のコレクションに投影させている。 またそれは決してひとりよがりのものでなく着た人に“服のデザインやディテールをもう一度考えてもらいたい”という願望のもと上質なパターン、きめ細かな縫製技術をベースに、一貫して衣服としての機能を重視した着心地の良い日常着を提案している。