この夏一番飲まれたお酒ランキングを発表 医師が警鐘する“危ない飲み方習慣”とは?飲酒はシーンに応じて楽しむ一方、肝臓ケアは後回し?

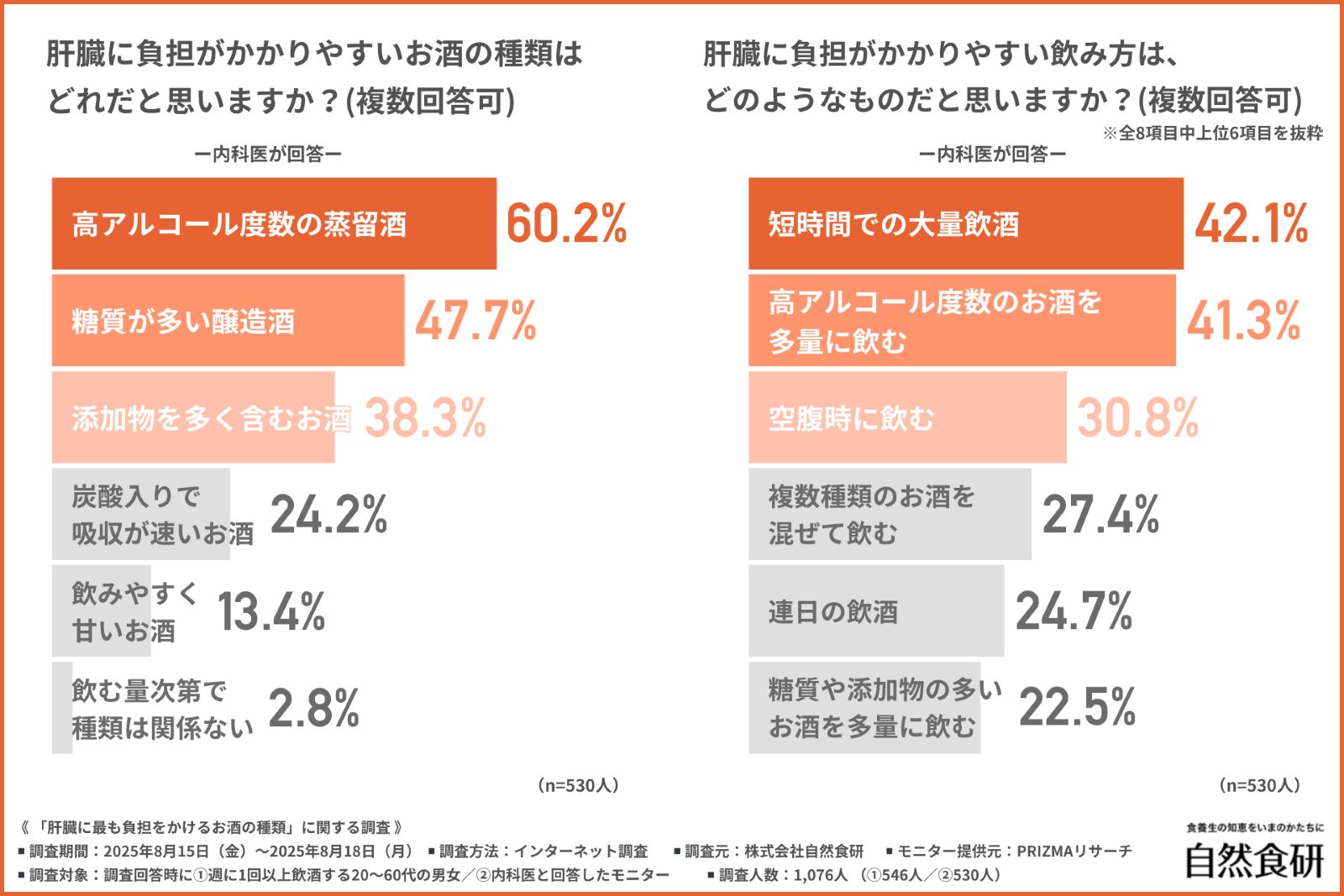

■「肝臓に負担がかかりやすいと思うお酒の種類」と「肝臓に負担がかかりやすいと感じる飲み方」(内科医を対象)

最も多く選ばれたのは「高アルコール度数の蒸留酒」であり、アルコール濃度の高さが直接的な負担として強く認識されていることがわかる。また、「糖質が多い醸造酒」や「添加物を多く含むお酒」が上位に挙がった点については、単にアルコール量の多寡だけでなく、糖質過剰摂取による脂肪肝リスクや、添加物が代謝過程に及ぼし得る影響といった要因を考慮していることがうかがえる。この結果は、医師がアルコールの種類ごとの生理学的影響を総合的に踏まえて評価していることを示しているといえる。

また、「肝臓に負担がかかりやすいと感じる飲み方」に関する結果から、飲酒そのものだけでなく、飲み方にも肝臓への配慮が必要だと考える方が多いことが明らかになった。中でも「短時間での大量飲酒」や「高アルコールのお酒を多量に飲む」といった、負荷が高い行動への警戒が強いようだ。また、「空腹時の飲酒」など、体への吸収率や代謝への影響が大きい状況に対する認識も見られる。

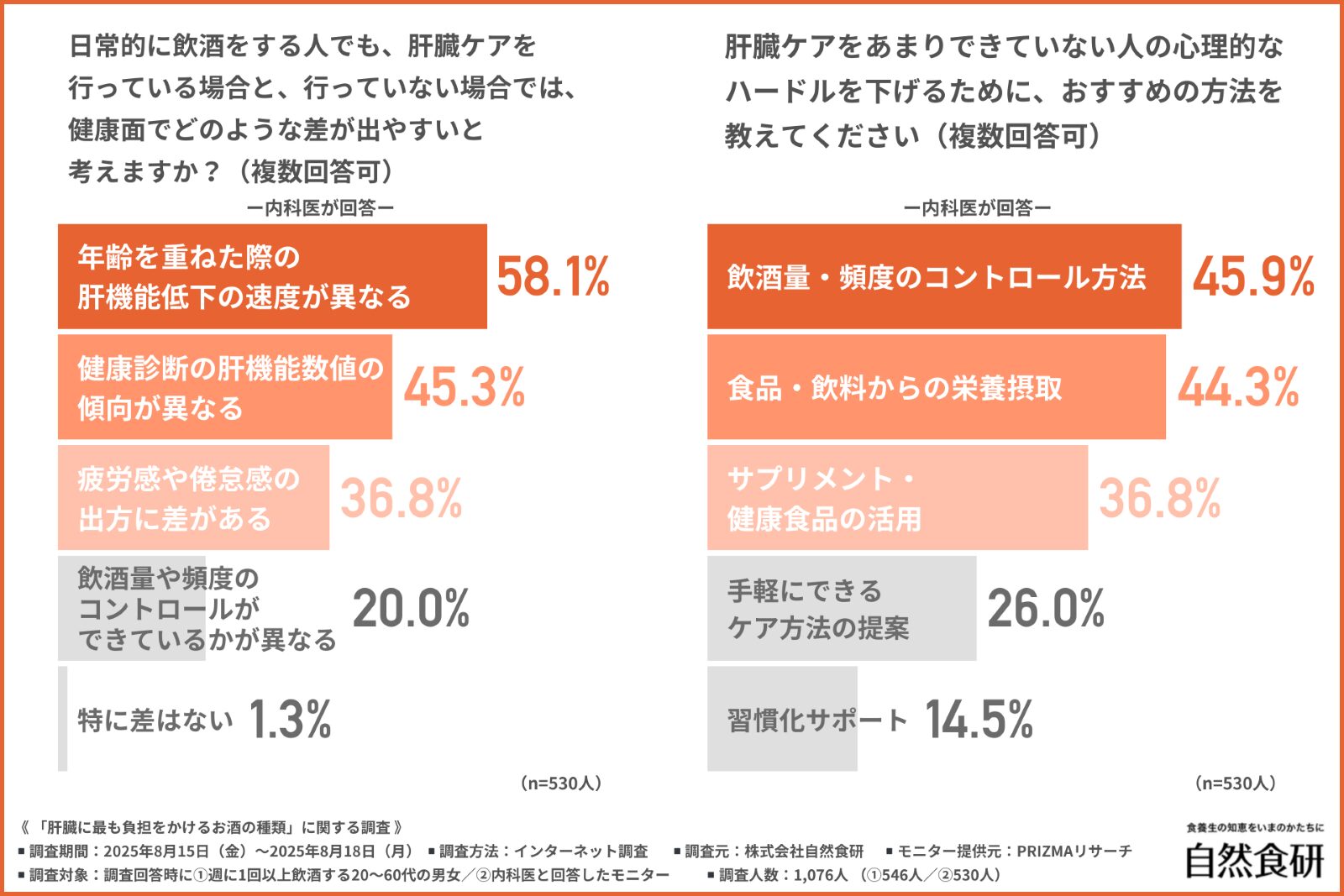

■「日常的に飲酒する人について、肝臓ケアの有無によって健康面でどのような差が出ると考えるか」と「肝臓ケアをあまりできていない人のためにおすすめの方法」(内科医を対象)

最多回答が「年齢を重ねた際の肝機能低下の速度が異なる」であったことから、肝臓ケアは長期的な健康維持に直結すると認識されていることがうかがえる。また、次に多かった「健康診断の肝機能数値の傾向」や「疲労感や倦怠感の出方」から、日常生活や検査結果に具体的な影響があらわれると考える方が多いことも示された。

行動のハードルを下げる手段として最も支持されたのは、「飲み方そのものを調整するアプローチ」だった。無理に禁酒を求めるのではなく、適量飲酒やステップダウンの考え方に支持が集まっている。次いで支持を集めたのが「食品・飲料からの栄養摂取」だ。日常の食事の中で必要な栄養を意識的に取り入れることが、無理なく続けられる現実的な方法として推奨されている。また「サプリメント・健康食品の活用」についても、食事だけでは補いにくい部分をサポートする手段として有効であり、継続しやすいケアの一つとして評価された。

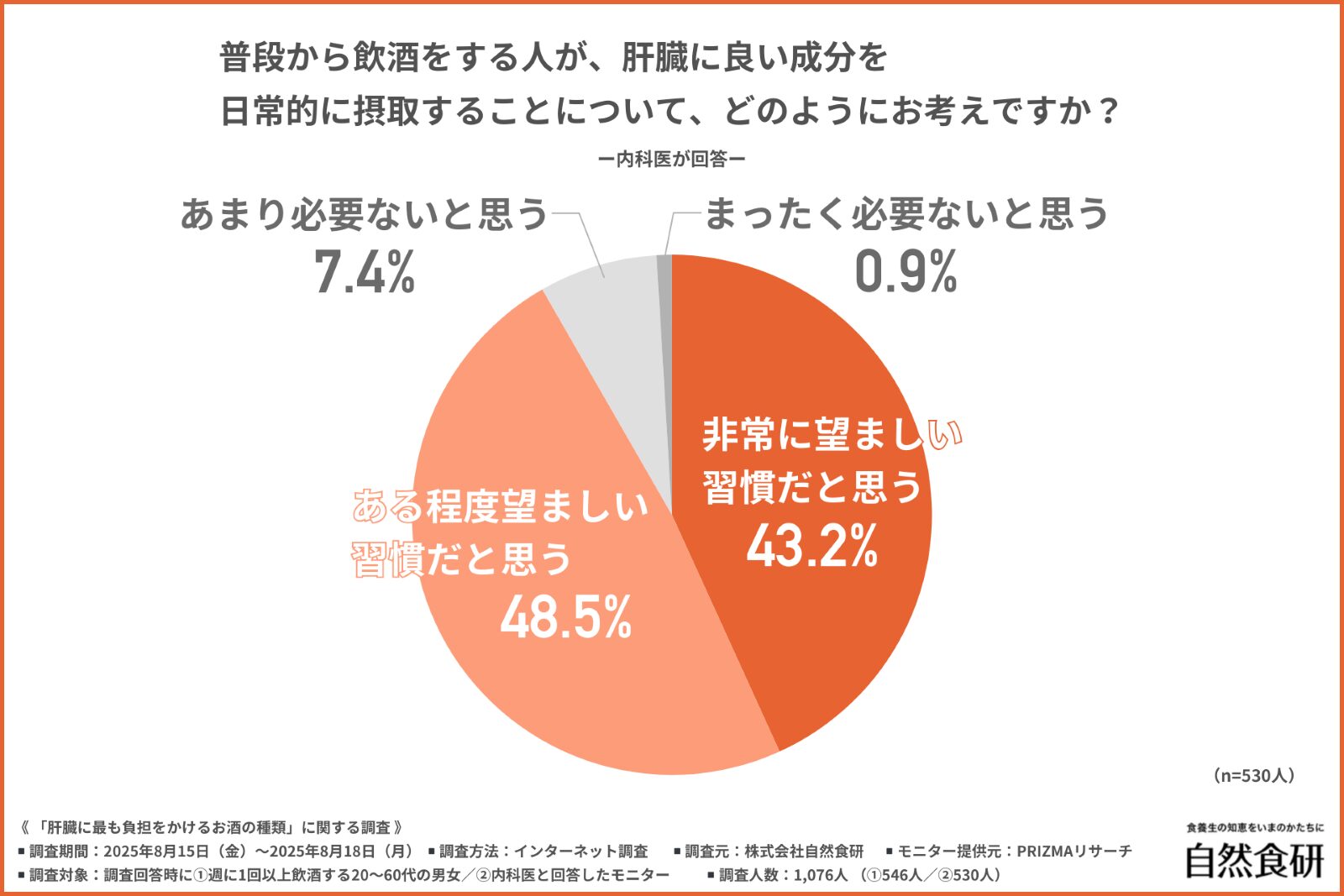

■「肝臓に良い成分(例:オルニチン、クルクミン、タウリンなど)を日常的に摂取することについての考え」(内科医を対象)

約9割が「望ましい」と回答したことから、肝機能のケアに寄与するとされる成分の摂取について、医師の間で肯定的な見解が大勢を占めていることがわかる。これは、特定の栄養成分が代謝経路や抗酸化作用などを通じて肝臓機能をサポートし得る可能性があるという医学的知見を反映した結果といえる。

今回の調査で、夏の飲酒シーンにおける嗜好から肝臓ケアの意識や行動、さらに内科医の視点まで幅広く明らかになった。見えてきたのは「お酒は場面ごとに楽しまれている一方で、肝臓ケアの必要性を感じながらも行動に結びついていない」という現状だ。

総じて、飲酒は生活の楽しみとして根強く支持されながらも、健康面では肝臓ケアに強い関心があり、今後は「楽しむこと」と「守ること」を両立できる、手軽で継続可能な肝臓ケアが求められるといえるだろう。