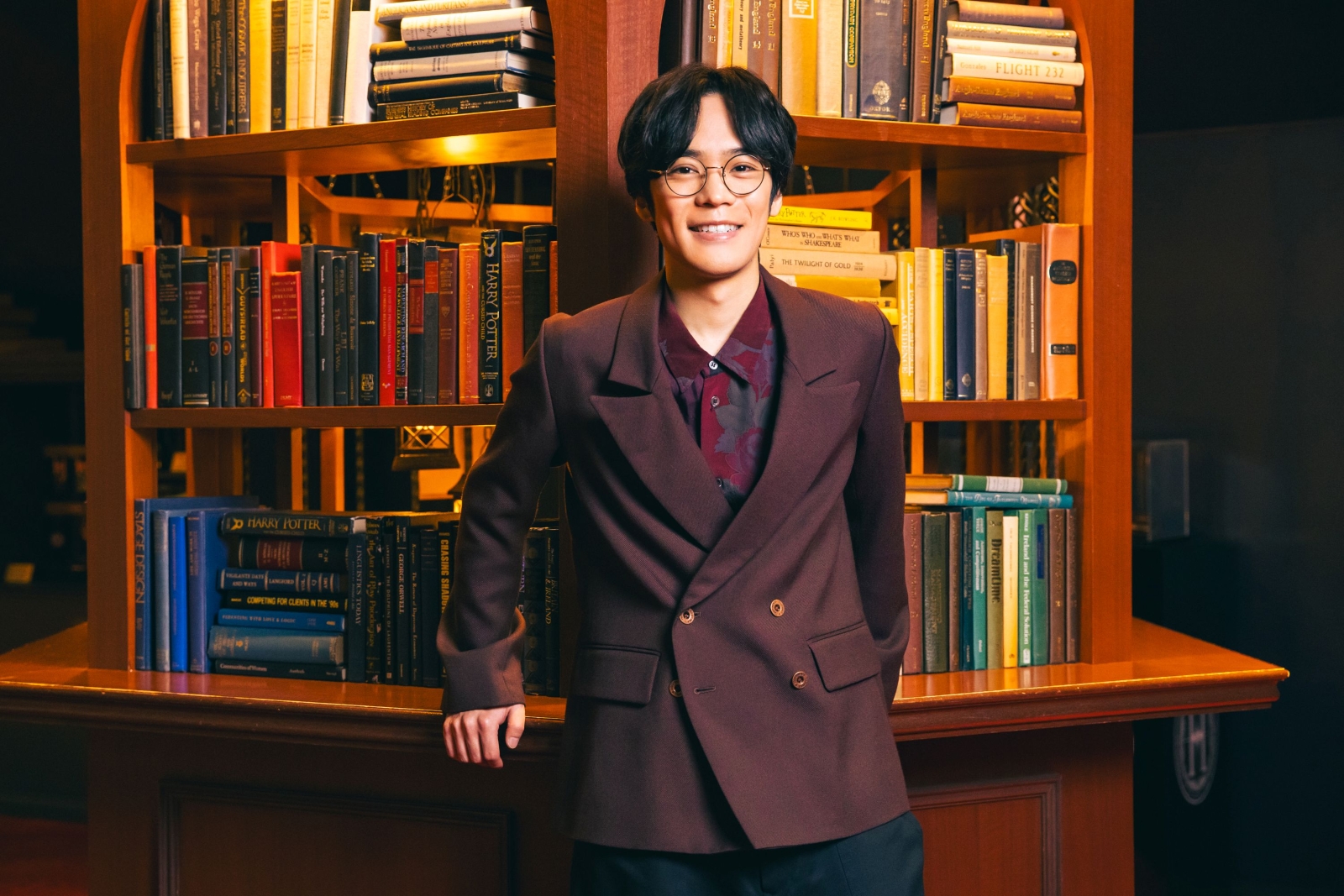

世界が注目するオーストラリア・バレエ団、15年ぶりの日本公演『ドン・キホーテ』ホールバーグ芸術監督に単独インタビュー

1930年代後半、バレエ・リュスの影響で文化が根付き始めたオーストラリア。1962年、英国ロイヤル・バレエ団の創設者ニネット・ド・ヴァロワの推薦により、ペギー・ヴァン・プラーグがオーストラリア・バレエ団を設立。以来、欧州の伝統と創造性を融合し、国際的に高い評価を得てきた。そんな由緒あるバレエ団を2021年より率いているのが、世界的ダンサーとして知られるデヴィッド・ホールバーグ。芸術監督として「レパートリーの継承と拡充を通じたオーディエンスの育成」を掲げ、彼は確かなビジョンと国際的ネットワークを武器に組織改革を推進。2023年シーズンには年間230公演以上を実現し、観客動員数は30万人を突破。ロンドンのコヴェント・ガーデン公演では全日程が完売となり、現地メディアからも高い評価を受けた。

世界屈指の公演数と、充実したダンサー支援体制を両立させるその運営手腕は、今や国際的に注目の的となっている。そんなオーストラリア・バレエ団が、ついに15年ぶりとなる日本公演を実現する。演目はヌレエフ版『ドン・キホーテ』。芸術監督ホールバーグがその舞台にどんな想いを託しているのか。公演を目前にした東京で、たっぷりと話を聞いた。

◆オーストラリアが“バレエ大国”と呼ばれるまでになった理由

――ヨーロッパがバレエの本場という印象が強い中、近年オーストラリア・バレエ団は世界的にも注目を集めています。芸術監督として、その独自の立ち位置をどう捉えていますか?

“バレエ大国”とおっしゃっていただけることは、とても喜ばしいと思っています。オーストラリア・バレエの60年の歴史が、その評価の礎になっていると思います。

私はアメリカ人で、ある意味外部の視点でこのバレエ団を見てきましたし、芸術監督としてもまだ4年しか経っていませんが、それでもこのバレエ団は非常に生産性が高く、成功していると感じます。

長年にわたり積み重ねられてきた歴史があって、ダンサーもその一部としてレパートリーを増やしてきました。その蓄積が、今の評価につながっているのだと思います。

◆15年ぶりの日本公演は、“挑戦”としての意味を持つ

――今回の日本公演は実に15年ぶりとのことですが、このツアーにはどのような意義を見出していらっしゃいますか?

非常に意義のあることだと考えています。

日本のお客様は本当に献身的に芸術を観てくださる。バレエに限らず、芸術全般に対して真摯に向き合ってくださる印象があります。目が肥えていらっしゃるからこそ、良いものを見分けられる。その高い目線を持つ観客の前で踊ることは大きなプレッシャーですが、それに挑戦したいと思っています。

◆ドン・キホーテを選んだ理由、“比較”されることへの自覚

――今回の演目はヌレエフ版『ドン・キホーテ』です。なぜこの作品を選ばれたのでしょうか?

日本のお客様は、バレエも古典作品も非常によく理解されています。だからこそ、私たちにとって象徴的なこの作品を届けたいと思いました。『ドン・キホーテ』は、オーストラリア・バレエ団のダンサーの魅力を美しく引き出してくれる作品の一つです。

お客様がすでに知っている作品だからこそ、“比較”していただきたい。その中で、我々の『ドン・キホーテ』の良さを感じてもらいたいと思っています。

もちろんそれは、大きなプレッシャーを自らに課す選択でもあります。」

◆ヌレエフ版『ドン・キホーテ』の特徴とは?

――ドン・キホーテにはさまざまな振付家の作品がありますが、ヌレエフ版ならではの特徴とは何でしょう?

ヌレエフという人は、芸術家として本当にセンスに溢れていました。

彼が手がけた『ロミオとジュリエット』『眠れる森の美女』『白鳥の湖』もそうですが、彼の振付はとても美しく、同時に非常に難しい作品でもあります。

我々のダンサーたちも、このヌレエフ版の稽古ではかなりのストレスを感じていました。ステップが非常に複雑で、それを美しく踊るには高度な技術と忍耐が求められる。

彼は自分にも他人にも非常に厳しい人でしたから、この『ドン・キホーテ』も振付が濃密で、華やかで、豊かな要素に満ちた作品になっています。

◆ユーモアは“作る”ものではなく、自然と滲み出るもの

――この作品には演技的要素やユーモアも多く含まれています。演出面ではどんな点に意識を置いていますか?

ユーモアは強制するものではないと教わりました。観客が直感的に感じることが大切だと思っています。『ドン・キホーテ』は、作品自体がすごくキャラクターがたっている作品ですし、現代の感覚では受け入れられないキャラクターも多いかもしれませんけど、それがパロディっぽく描かれがちなところもあると思います。しかし、私やコーチをお願いしているシルヴィ(・ギエム)は、あえてそこを過度に強調することはしません。大げさなギャグではなく、ちょっとした「くすっ」と笑えるような機微を大事にしています。

◆全員が舞台を底上げしている。細部にこそ注目してほしい

――日本の観客に特に注目してほしいシーンや演出のポイントはありますか?

もちろんプリンシパルダンサーは注目を集めますが、私が強調したいのはそれだけではありません。たとえば第1幕でのコール・ド・バレエのミザンセーヌ(演技の重要性)や、第3幕でのファンダンゴのシーンなど、舞台の隅々にまで注目してほしいです。

舞台に立つ全員が自分の役割を忠実に果たしてこそ、舞台全体のクオリティが上がるのです。ぜひそういったところにも注目してもらいたいと思います。

◆ダンサーの“解釈”を尊重するシルヴィ・ギエムのコーチング

――今回はシルヴィ・ギエムさんが指導に当たられていると伺っています。どのような影響を与えているのでしょうか?

彼女はヌレエフから直接教わっていた方ですから、彼の求めるものを深く理解しています。

ダンサーたち一人一人に、“自分の解釈がこれでいいのか”と自問自答させるような働きかけをしてくれました。

その結果、ダンサーたちは自信を持ち、アーティストとしての自覚を深め、自分のキャラクターを信じられるようになりました。

私は芸術監督として、久しぶりにリハーサルを見たときに“何かが変わった”と感じる瞬間に最も喜びを覚えました。それが彼女の功績だと思っています。シルヴィがコーチをしてくれたことによって、ダンサーたちが開花したっていうのが見て取れたので、そういう点でもすごく嬉しかったです。

◆芸術監督としての4年間。“学び”と“責任”の日々

――芸術監督として4年が経ちました。就任されたのはちょうどコロナ禍の最中でしたが、この4年間をどのように振り返りますか?

本当に“学び”の連続でした。

それまで自分自身のこと――つまりダンサーとしての身体や感情のケアだけに集中していればよかったのが、芸術監督となった瞬間に、組織全体と75人のダンサーを背負う立場になりました。その変化は大きかったですが、むしろ歓迎すべき転換だったと思います。

この仕事は刺激に溢れています。ダンサーの育成に始まり、時にはセラピストのような存在になったり、シーズンのプログラムを組み立てるキュレーターになったり、あるいはパトロンと話し合い、スピーチをし、資金を集めるプレゼンターになったり…。全方位から責任が求められる日々でした。本当に周りであらゆることをしなきゃいけないっていうことを学んだ4年間でした。

その中で成し遂げたことという風に考えると、ダンサーの皆さんとすごく強固な絆を築けたんじゃないかなっていう風に思っております。私が本当に彼らを大切に思っていること、そして彼らも私に心を開いてくれていると感じられること。それは言葉だけでなく、お互いに交わされるエネルギーやコミュニケーションもすごくリアルです。本当にダンサーたちを大事に思っていますし、彼・彼女らも同じように思ってくれていると嬉しいと思います。

◆“直感”で導いた4年。そして結晶化するビジョン

――芸術監督就任当初に思い描いていたビジョンと、現在のバレエ団の姿にはギャップはありますか?

私はこの4年間を、かなり直感的に導いてきたと思っています。振り返ってみると、ビジョンが実になって結晶化されてきて、経験をも重ねてきました。変わってきたというよりかは、どんどんそのビジョンが進化していったっていうことが適切だと思います。

――オーストラリア・バレエ団は年間200回以上の公演を達成するなど、日本のバレエ団と比べても非常に多くの舞台をこなしています。その背景にはどのような要素があるのでしょうか?

実現できているというよりかは、それを高いクオリティで実現するのは難しいということをお伝えしたいと思います。私たちは75名しかいないバレエ団で、誰かがケガをしてキャストの変更が必要なときもあり、日々ギリギリのところでやっています。それでも、ある一定の“基準”をクリアすることは必要不可欠だと伝えてきました。全体が疲弊していたとしても、その基準を下回らないような体制と意識を整えてきたんです。私たちはロボットではないので、コンディションに波があるのは当然です。ただ、その“波”をいかに小さく保つか。それが私のリクエストであり、今では全体がそれを共有してくれていると思います。

◆ダンサーを支える体制――労働環境と文化の蓄積

――日本では、バレエダンサーをめぐる労働環境に関する課題が取り沙汰されています。オーストラリア・バレエ団では、ダンサーたちへのサポート体制はどのようになっているのでしょうか?

まず、労働組合がしっかりと存在していることが大きいですね。

ダンサーの福利厚生はとても充実しています。私自身、過去にゲストとして怪我をした時にも、団内のリハビリ部門にとても助けられました。

たとえば、出産・育児休暇は男女ともに1年取得可能ですし、ツアー中の宿泊やメンタルヘルスの支援も完備されています。

自慢のように聞こえてしまうので、芸術監督としてじゃなく、自分がダンサーとして経験したことを踏まえて言っても、とても素晴らしい充実したサポート体制があると思っています。このサポート体制は、私が芸術監督になるずっと前から積み上げられてきたものです。

――とはいえ、まだ改善したいこともあるのではないでしょうか?

改善したいものはたくさんあります。まず、政府からの支援はもっとあるべきだと思っています。我々だけでなくて、芸術団体と名乗るもの全てに対して、政府は支援する義務があるという風に思っています。

私の立場として、バレエ芸術が必要なのだ、重要なのだということを、様々な団体や組織、政府に説得することがとても難しいという風に感じております。

科学や経済と同じように、人の心や社会の構造の中に、芸術というのは必要不可欠なものだと思います。常に、芸術というものが必要であるということを認められなきゃいけない。ただ、それを説明し続けることは、時にとても疲れる作業でもあります。

◆アジアツアーへの展望、そして東京への想い

――最後に、今回の来日を踏まえて、今後のアジア地域での展望についてお聞かせください。また、個人的に惹かれる日本文化があれば教えてください。

我々オーストラリア・バレエ団は、国際ツアーを行っている意味では長い歴史があります。

最近ではロンドンを訪れましたが、今後はシンガポール、香港、北京、上海など、アジア各地にも行きたいと考えています。

オーストラリアは地理的にどうしても“地球の果て”、隔離されているような状況にあるので、自ら外へ出て、作品を届けにいく必要があります。配信や映像で観ることもできますが、やはり“生”の舞台には替えがたい力があると思うのです。

日本文化については、ありきたりな月並みな回答になってしまいますが、2018年に観た新作歌舞伎に非常に感銘を受けました。外国人キャストも加わった舞台だったのですが、私自身も、バレエという伝統芸能に身を置いている人間として、これだけ伝統が続いてるということにも、とても感銘を受けました。

また、今回久しぶりに東京を訪れて、アクセスの良さや都市の機能性の高さを改めて実感しました。

まだ東京で踊ったことのないダンサーたちが、ここで何を感じるのか、私自身とても楽しみにしています。

(取材・執筆:和田弘江)

≪公演概要≫

オーストラリア・バレエ団 2025 年日本公演

ヌレエフ版「ドン・キホーテ」プロローグ付き全3幕

・5月30日 (金) 18:30 近藤亜香(キトリ) チェンウ・グオ(バジル)

・5月31日 (土) 12:30 ベネディクト・ベメ(キトリ) ジョセフ・ケイリー(バジル)

・5月31日 (土) 18:30 ジル・オーガイ(キトリ) マーカス・モレリ(バジル)

・6月1日 (日) 12:00 近藤亜香(キトリ) チェンウ・グオ(バジル)

上演時間:約2時間50分(休憩2回含む)

指揮:ジョナサン・ロー

演奏:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

会場:東京文化会館(上野)

※表記は2024年 12月18日現在の予定です。ダンサーの怪我、カンパニーの都合等により変更になる場合があります。変更によるチケットの払い戻し、公演日・券種の変更はできません。正式な配役は当日発表いたします。※未就学児童のご入場はお断りします。