【entax独自取材】音を「見る」「感じる」!東京2025デフリンピックを支えた『ユニバーサルコミュニケーション技術』の最先端をレポート

2025年11月15日(土)~11月26日(水)に開催された、耳のきこえない人・きこえにくい人の国際スポーツ大会『東京2025デフリンピック』。entaxでは、聴覚に障がいがある選手や観客、国籍の異なる人々が円滑にコミュニケーションを取り、競技の迫力や臨場感を共に楽しめるよう、活用されていたさまざまなUC技術(ユニバーサルコミュニケーション技術)に注目。その詳細に迫った。

UC技術(ユニバーサルコミュニケーション技術)とは?

音声認識やAIなどのデジタル技術を活用し、音声をリアルタイムで視覚化・翻訳することで、誰もがスムーズに状況理解や意思疎通できるように補助する技術だ。

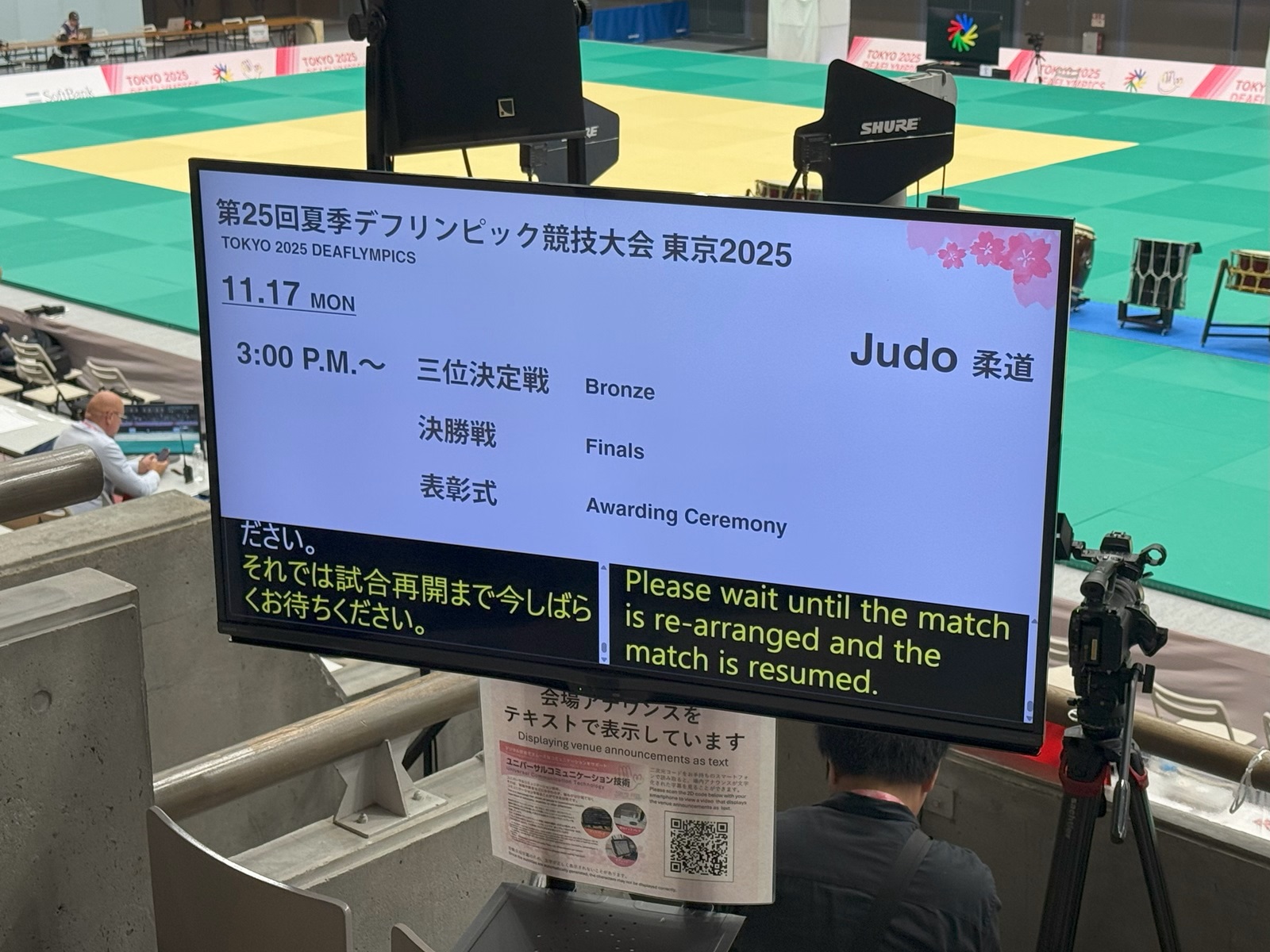

①場内アナウンスや実況のリアルタイム字幕

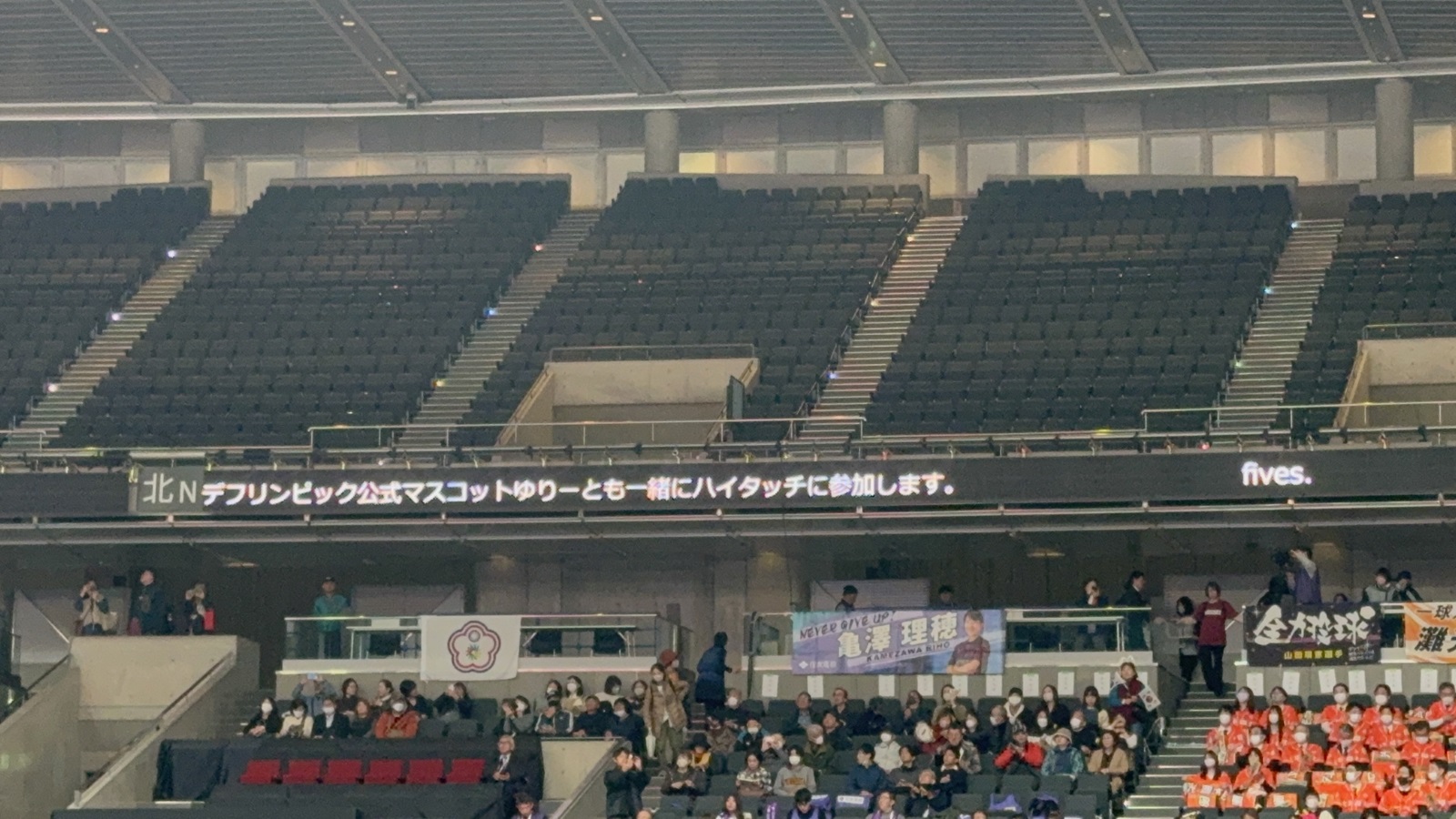

場内アナウンスを音声認識で文字化し、競技場の大型スクリーンやリボンビジョン(横長のLEDビジョン)に表示する取り組みが実施。会場に掲示されたQRコードを読み取ることで来場者自身のスマホでもリアルタイム字幕や翻訳字幕を見られるように整備されていた。

ご担当者に伺ったところ「リボンビジョンの1行表示は表示時間が限られていて、修正が追い付かず大変なんです」とのこと。その点は陸上競技でも試行錯誤されていた。

トラックの脇に、字幕と手話を投影するビジョンが2セット置かれている。1行あたりの表示時間を増やすために2行表示にしていた。ご担当者に伺ったところ、読み切れない場合も考え、状況によっては左側のビジョンで字幕を表示した後に、右側のビジョンでも表示する工夫もされているとのことだった。

ビジョンを目視しながら、読みやすい字幕になるように文字校正や画面切り替えを工夫する、UC技術を人の手で支える様子が各所で見受けられた。

②音を感じる技術

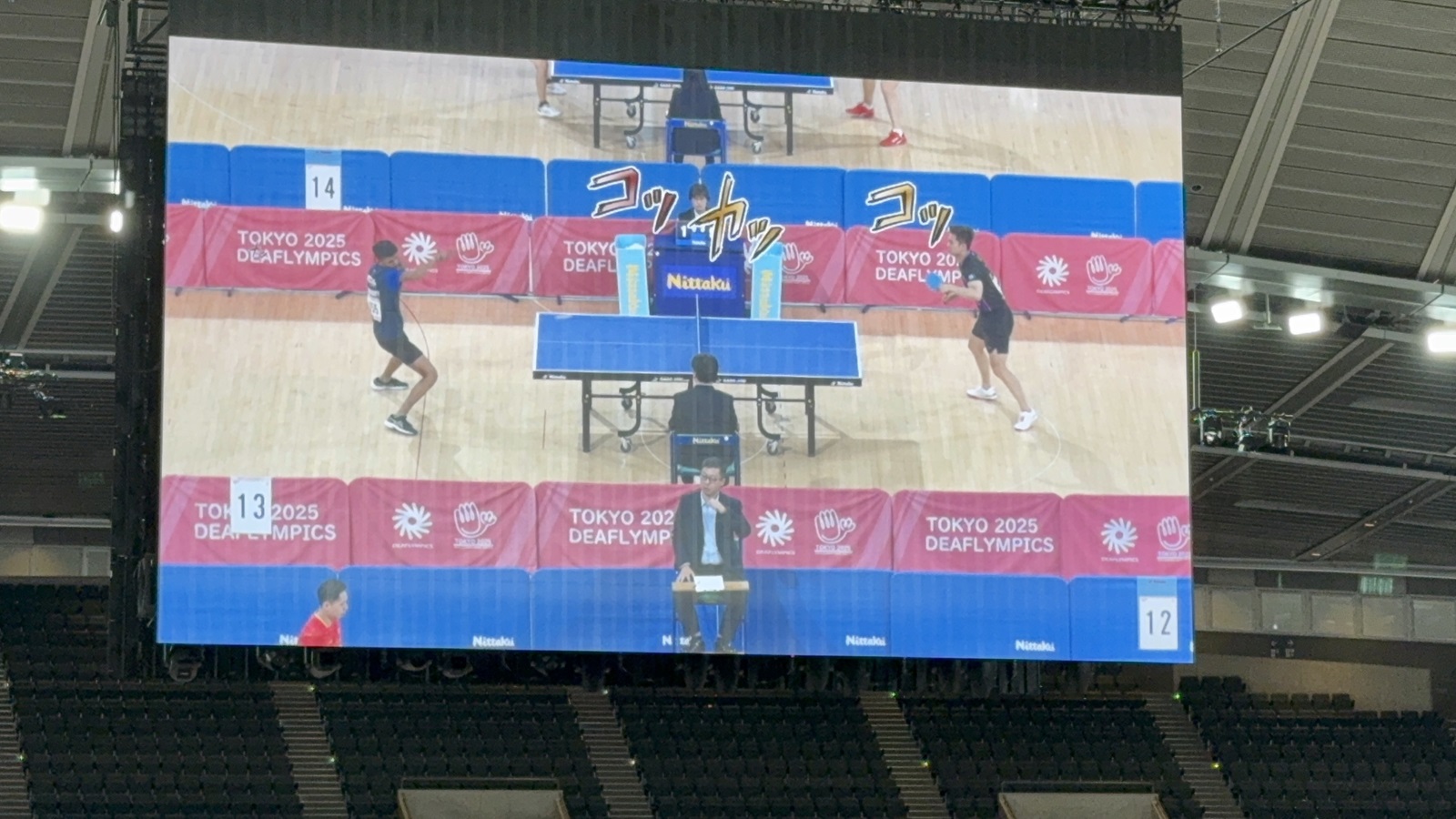

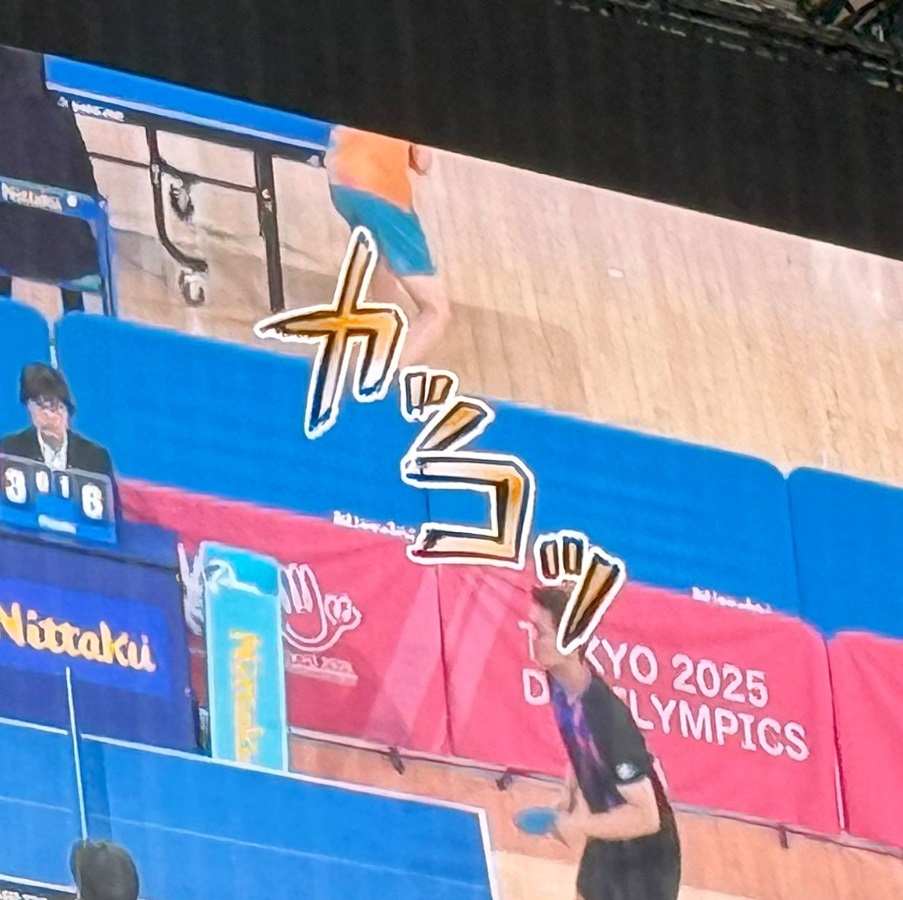

■音声可視化システム『MIRUOTO(ミルオト)』

卓球・バドミントンでは、ラリー音や歓声を擬音で可視化するシステムが2つのコートで導入されていた。擬音の表示速度は高い精度で音と連動し、音を文字で表現するという漫画大国ニッポンらしいシステムで、とても楽しく観戦することができた。

■音の体感システム『Hapbeat(ハップビート)』

柔道では、会場の音声をマイクで拾い、それを振動に変換して身体に伝える触覚デバイス『Hapbeat』が導入されていた。設定された振動の種類は「すり足」「軽打」「強打」「拍手」「歓声」「ブザー」の6つ。体験席のモニターでは感知した音をランプの点灯でも可視化。時々、他の音と混同する場面は見受けられたものの、観客の拍手や歓声、ブザーにうまく連動できており、盛り上がりの雰囲気を体感できる技術だった。

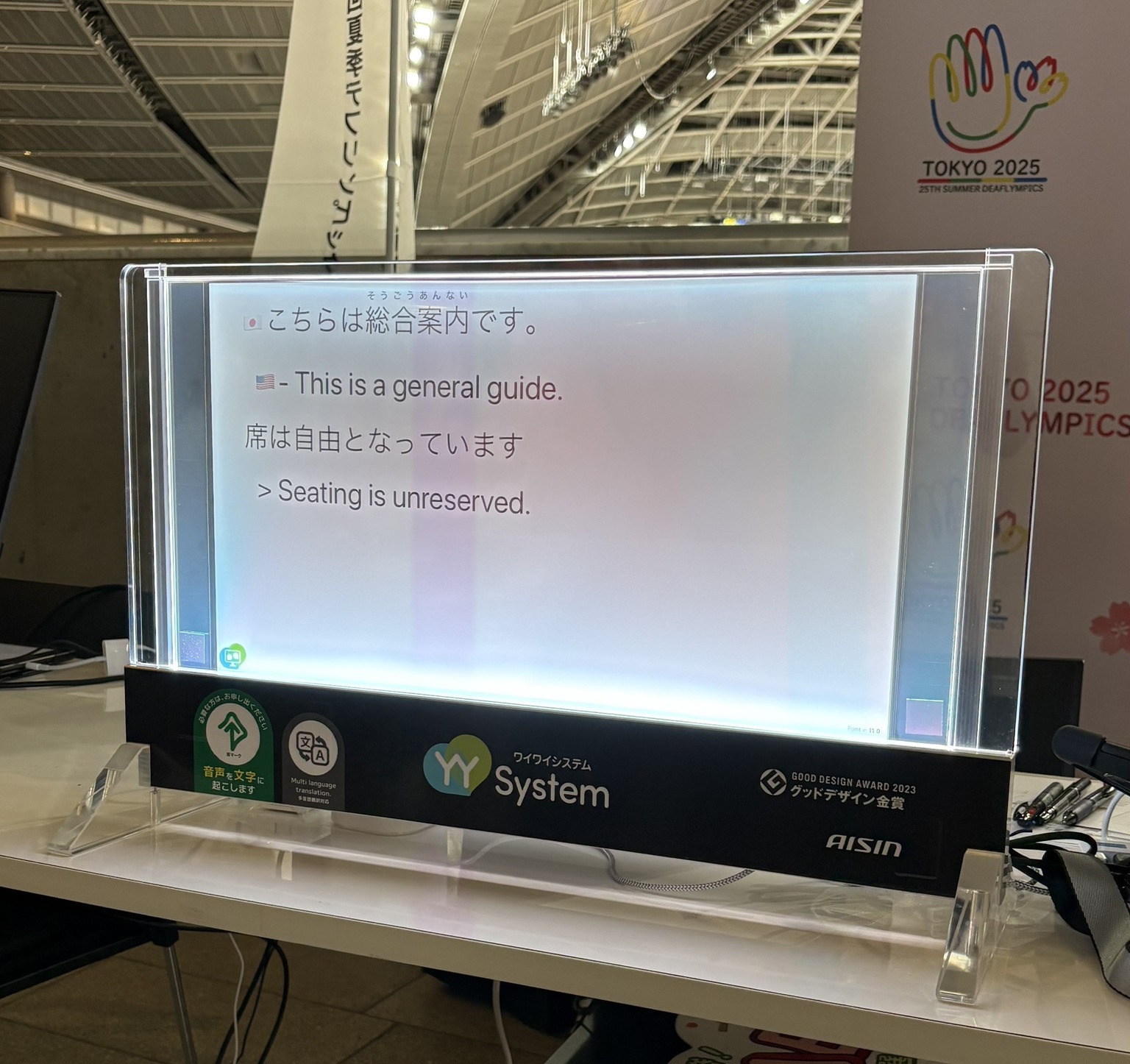

③窓口対応

また、すべての会場において、来場者の問い合わせにスムーズに対応できるように受付や案内ブースで透明ディスプレイによる字幕表示システムが設置されていた。スタッフと来場者それぞれが見やすいように字幕や翻訳結果が表示され、相手の顔を見ながら円滑な対話が可能になるシステム。

紹介したUC技術以外にも、さまざまな取り組みが導入されている。

詳しくはこちら。

みんなで東京2025デフリンピックを会場で観戦しよう!「音が見える、音を感じる」競技観戦

(都庁総合ホームページ)

『東京2025デフリンピック』で蓄積されたユニバーサルコミュニケーションの技術やノウハウが、当事者の意見によってさらに洗練されていき、より見やすい字幕や手話、より円滑なオペレーションとなって、一般の商業施設やあらゆるイベントに導入されていくことが期待されている。