【特別寄稿 第3章】“世界でただ一人の吹奏楽作家”・オザワ部長が語る吹奏楽部の「いま」と「これから」~部員たちの意志・自主性を尊重することの大事さ

吹奏楽に青春をかける高校生たちに密着取材する、日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』の大人気企画「日本列島 吹奏楽の旅」。今年も4月より全国の3校の密着がスタート、11月8日(土)の放送ではついに2025年の完結編を迎えた。そんな吹奏楽部員たちが、厳しい練習に励む日々の中で、ノートや手紙、寄せ書きなどに書き綴った「言葉」をキーに紡いだノンフィクション『吹部ノート 12分間の青春』(発行:日本ビジネスプレス 発売:ワニブックス)を上梓したのが、“世界でただ一人の吹奏楽作家”として活躍しているオザワ部長。entaxでは長年に渡る取材経験を持つオザワ部長の特別寄稿をシリーズ連載。いま吹奏楽部の最前線では何が起こっているのか?をひも解いていく。

序章~第1章はこちら

第2章はこちら

♪第3章~“自分の翼で飛ぶ”~吹奏楽部に見る指導法の変化

2023年の東関東吹奏楽コンクールでの千葉県立幕張総合高校シンフォニックオーケストラ部(幕総オケ部)の演奏は鮮烈でした。全国大会出場をかけた大一番だと、顧問の伊藤巧真先生は力のこもった情熱的な指揮をするのではないかと筆者は予想していました。ところが、実際には伊藤先生は落ち着いたごく控えめな指揮に終始していたのです。それに対して、演奏する部員たちは高度な技術でのびのびした演奏を繰り広げ、その音楽性の高さで客席を魅了しました。

「自分の翼で飛ぶ」

それがその年の幕総オケ部のテーマでした。部員ひとりひとりが自分の意志を持ち、自主性を持って演奏に参加すること。自立した奏者として、自分なりの音楽を表現すること――。

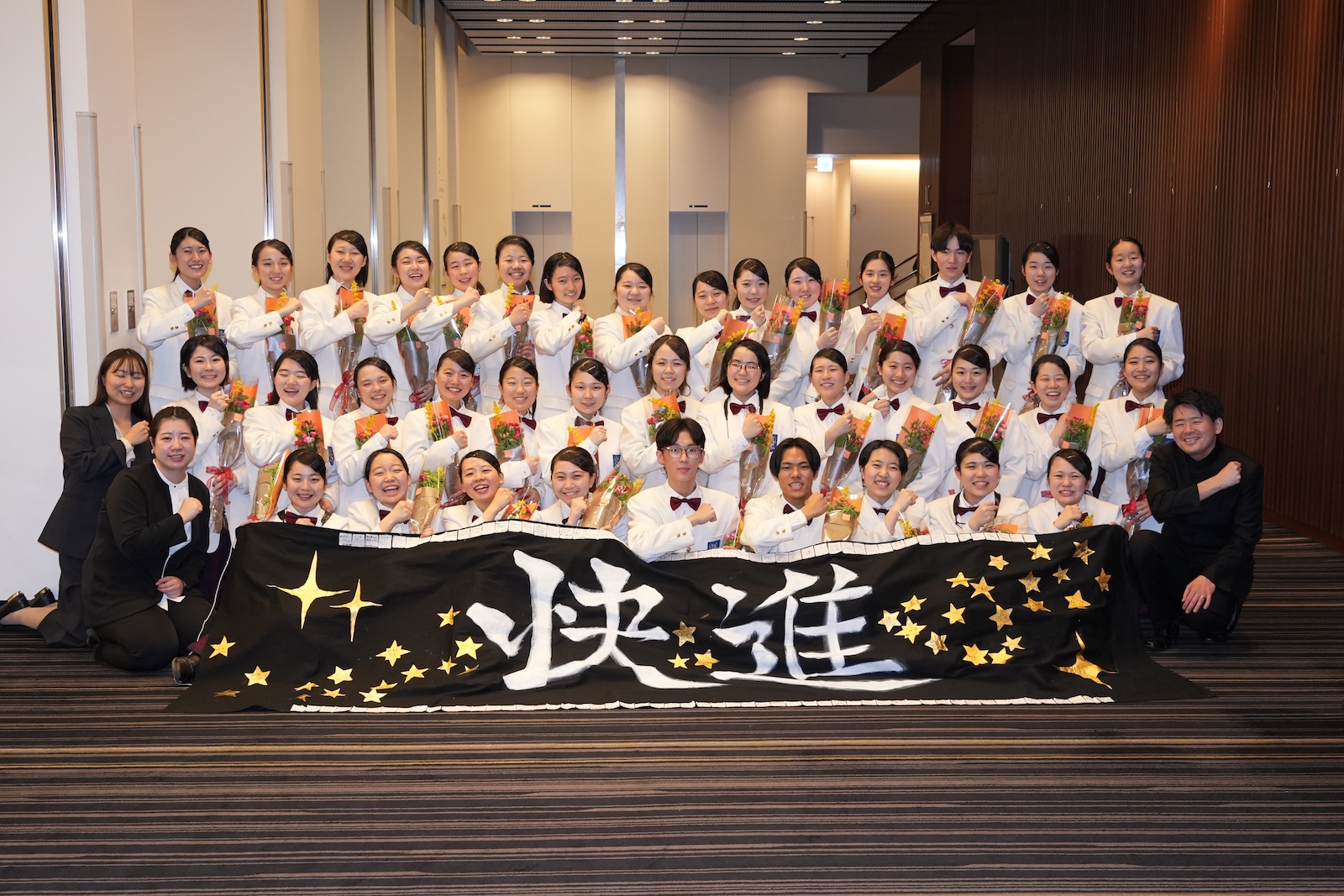

東関東大会での幕総オケ部の演奏は高く評価され、10年ぶりに代表に選出。念願の全国大会に出場し、最高賞の金賞を受賞しました。そして、昨年の全国大会では伊藤先生が「手に負えない」と思うほど自由自在に「自分の翼で」飛びまわり、2年連続で金賞に輝いたのです(拙著『吹部ノート 12分間の青春』より)。

♪吹奏楽部のパラダイムシフト進行中

かつて高校の吹奏楽部というと、先生の中にある音楽を部員たちがいかに音に変えるか、先生の指示にいかに忠実に応えるか、といったところが音楽づくりのポイントだったように思います。もちろん、先生は音楽の専門教育を受けていたり、豊富な知識や経験を持っていたりするので、先生が教える側であることは決して間違いでも悪いことでもありません。

ところが、ここ数年、各地で吹奏楽部のあり方が明確に変化してきています。冒頭の幕総オケ部のように部員の意志や主体性を引き出すような指導が増え、また、結果も残しているのです。

たとえば、以前であれば「ここはこう演奏しなさい」と先生が指示するところを、「どう演奏したらいいと思う?」「どう演奏したい?」といった問いかけをしたり、課題を与えたりし、部員たちに自主的に考えさせるのです。もちろん、放任するわけではなく、先生は要所要所できちんとアドバイスをしたり、チェックしたりしながら、できるかぎり部員たち自身で答えにたどり着くのを見守ります。先生の腕の見せどころは、部員たちの演奏や活動内容を調整し、再考をうながし、さらに磨きあげ、最終的な仕上げに関与する……といったところになります。

♪部員たちへの信頼が力に

昨年、6年ぶりに全国大会に復活出場し、創部初の金賞を受賞した八王子学園八王子高校吹奏楽部(東京)もそうでした。顧問の髙梨晃先生は、「“勝ち”にこだわりたい」「いままでと同じことしかしないで後悔するなら、挑戦して後悔したい」という男子のリーダーふたりに絶大な信頼を寄せていました。彼らが提案してくる練習方法や工夫を認め、試行錯誤するのに任せました。また、大事な自由曲の選定も、彼らの要望を取りいれました。

先生にとっては、部員たちに任せることは勇気のいることです。失敗するかもしれないという不安もあったことでしょう。しかし、失敗したときには自ら責任をとるという覚悟をして、部員を信頼する。彼らの判断や熱意を信じ、受け入れる。強い信頼で結ばれた先生と部員たちは「吹奏楽の甲子園」、全日本吹奏楽コンクールで音楽性の高い熱演を披露し、見事金賞に輝いたのです(この過程は日本テレビ『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』の「吹奏楽の旅」でも放送されました)。

多くの優れた顧問の先生たちは、しばしば部員たちに向かってこう言います。

「コンクールは先生のためのものじゃない。演奏するみんなのためのものだ」

先生は指導はしても、実際に「飛ぶ」のは部員たち。だとしたら、どうしたいのか? 数か月かけて課題曲と自由曲のたった2曲(小編成部門だと1曲)に向きあうのだとしたら、どんな練習をして、どんな音楽に仕上げたいのか?

簡単に答えは出ないかもしれません。しかし、それを先生が教えるのではなく、部員自らに「探求」させるところにこそ大きな意味があると言っていいでしょう。

♪吹奏楽部は社会の変化を先取りしている

部員たちの意志・自主性を引きだし、尊重するようなスタイルは一朝一夕にできるものではありません。日本の学校吹奏楽は海外にも知られるほどハイレベルです。ハーモニーディレクターやチューナーなどの機器の使用、効果的な基礎トレーニングの実践といった練習技法は日本中に浸透しています。年間で多くの指導者講習会が開催され、先生たちは熱心に足を運んで勉強を続けています(基本的に学校から手当が出るわけではありません)。そして、吹奏楽コンクールをはじめ、各種のコンテスト、コンサート、フェスティバルなど多数のイベントに参加することで部員たちも大きく成長します。そのようにして育まれた高い技術があってこそ、指導法のパラダイムシフトが可能になったのではないかと思います。

学校教育に目を向けると、2022年度から高校に探究学習が取りいれられるなど、主体性が重視されるようになっています。また、SNSが日常となったグローバルなネット社会、今後到来するAI社会においては主体性や創造性が重要になります。そういった背景の中で、吹奏楽部の変化は社会で求められる力の育成を先取りしている、と言えるかもしれません。何より、

自分たちの意志を尊重してもらい、主体性を持って部活動に取り組めることは、部員たち自身にとって大きな喜び、自信となります。

以前の吹奏楽部の指導が間違っていたわけではありません。ただ、いまは時代に即してアップデートが進み、先生と部員が織りなす新たな「音と心のハーモニー」が響きはじめているのです。

これから先、さらにこの変化が進んでいき、多くの吹奏楽部員たちが「自分の翼で飛ぶ」姿を見ることができるのではないか――筆者はそう期待しています。

【第4章に続く】

【オザワ部長 プロフィール】

「あるある吹奏楽部」シリーズで大ブレイク、『オザワ部長の吹奏楽部物語 翔べ! 私たちのコンクール』(学研プラス)で「吹奏楽部ドキュメンタリー」という新ジャンルを確立。『吹部ノート』シリーズ(ベストセラーズ)ほか吹奏楽関係著書は20冊以上に及ぶ。テレビ・ラジオ出演、司会などでも活躍。近著に『いちゅんどー!西原高校マーチングバンド ~沖縄の高校がマーチング世界一になった話~』(新紀元社)、『空とラッパと小倉トースト』(Gakken)など。